鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(高田→御所の行程、葛城山・金剛山・「千早城の戦い」など)を、わかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

葛城山の南には

楠氏の城に名を擧げし

金剛山もつゞきたり

さらに読みやすく!

葛城山の南には

楠氏の城に名を挙げし

金剛山もつづきたり

さあ、歌ってみよう!

♪かつらぎやまのー みなみにはー

♪なんしのしーろに なをあげしー

♪こんごうさんもー つづきたりー

高田駅→大和新庄駅→御所駅→掖上駅→吉野口駅→五条駅→隅田駅→橋本駅→粉河駅→舟渡駅→田井ノ瀬駅→和歌山駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

高田→御所(→橋本)大和葛城山を右に進む

高田駅からは、和歌山線で南へ

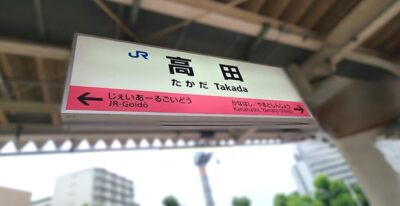

高田駅(奈良県高田市)

高田駅を出ると、ここからは

- 和歌山線

という路線に乗って南へ進み、吉野・橋本・和歌山方面を目指していくことになります。

王寺・柏原・八尾方面は、あくまで「寄り道」扱い

和歌山線は、実際には少し北の王寺駅から始まっています。

ただし、今回の鉄道唱歌の行程では、王寺・柏原・八尾方面へは、あくまで寄り道扱いとなります(前回を参照)。

そのため、和歌山線の本格的なスタートは、この高田駅からということになります。

大阪府最高峰・大和葛城山を右に進む (高田→御所)

高田駅を出発すると、吉野・橋本・和歌山方面へ、南へ下って行くことになります。

すると、右の窓には大和葛城山という、大きな山がそびえ立ちます。

大和葛城山は、標高959メートルの、大阪府で一番高い山です。

金剛山

そして歌にもある通り、大和葛城山の南には、かつて楠木正成の城に名前を挙げた、金剛山という、これまた大きな山が存在します。

楠氏とは、ここでは楠木正成のことをいいます。

他にも、楠木正成のことを楠公さまと言う場合もあります。

千早城の戦い

金剛山は、かつて楠木正成が鎌倉幕府軍との戦いで、見事に勝利を収めた「千早城の戦い」で知られます。

籠城を耐え抜いた、楠木正成軍

千早城の戦いでは、千早城にいた楠木正成の軍は、鎌倉幕府軍に取り囲まれる形となりました。

しかし山の頂上で籠城していた楠木正成は、山の上の城から石を落としたりして、包囲している鎌倉幕府軍を翻弄させ、グダグダな状況にさせます。

しかも山の頂上は、充分な水が蓄えられており、いつまで経っても楠木軍は山から下りてこようともしませんでした。

長引く包囲によって疲れた鎌倉幕府軍は、そこをさらに楠木正成の軍によってめった打ちにされました。

こうして楠木正成の軍は、千早城の戦いに勝利しました。

鎌倉時代の終わりの歴史

「悪党」の出現

時代は鎌倉時代の末期になると、「悪党」という楠木正成に代表される一派が、後醍醐天皇とともに「鎌倉幕府を倒せ」といって挙兵したのでした。

元寇で、何の恩賞ももらえず

では、それはなぜか。

鎌倉時代の1274年・1281年において起こった元寇(いわゆるモンゴル襲来)において、鎌倉の武士たちは、遠い九州北部沿岸において、元軍と命懸けで戦ったのにも関わらず、何の恩賞も得られなかったからです。

外国との戦いに勝っても、新しい領地は手に入らなかった

そもそも鎌倉時代の武士や御家人の給料(恩賞)は、あくまで

- 倒した敵の、土地・領地をもらう

- その土地で採れた作物が、武士の給料

という収入モデルでした。

しかし、モンゴル(元)という外国が相手の戦争では、戦って勝っても

わけではなく、

に過ぎません(もちろん、それでも今の我々からすれば感謝すべきことですが)。そのため、なんの恩賞も貰えなかったのでした。

当時の鎌倉の武士たちは、日本を守るために全力で戦った

モンゴル(元)軍と命懸けで戦った武士や御家人たちの最大の恩賞・報酬は、

です。

もし彼らが戦ってくれなかったら、日本がみな乗っ取られて天皇も廃止され、別の国になったいたかもしれません。

そのため、我々は命懸けで戦ってくれた当時の日本人たちに、もっと感謝しなければならないのかもしれません。

現代の我々が、果たして「未来の日本人」に感謝されるのだろうか?

そして、現代に生きる我々が、未来の日本人から感謝されることはあるのでしょうか。

くれぐれも未来の子孫から、

などと思われないような、日本人ひとりひとりの努力が必要なのです。

困窮する武士たち 「徳政令」が出される

話がずれましたが、本題に戻ります。

このように鎌倉の武士たちは、

- 何の恩賞も得られなかった

- 元軍との戦いで使った費用も、みな武士もちだった

ため、武士達は深刻な借金地獄に陥ってしまいました。

そこで、1297年に幕府より「徳政令」という、借金帳消し措置まで出されました。

しかしこれによって武士に金を貸した側が返ってこなくなったため、どのみち経済は大混乱に陥ってしまいました。

執権政治の腐敗

しかも鎌倉末期にもなると北条氏による執権の権力が増大・強大かつ、世襲制でやりたい放題・怠け放題であり、幕政が腐敗に陥っていたのでした。

これらも、後醍醐天皇や楠木正成らが鎌倉幕府に対して、不満を持った理由でもあります。

執権という鎌倉幕府で最高級の要職が北条氏の世襲であり、クビもなければ(北条氏の子どもであれば)無条件で就職率100パーセントなのですから、そんな状況下ならば誰だって怠けます。

もちろん政治に対して興味関心もなく、法律や税金などの勉強もしませんから、そんな人達がまともな政治ができるわけがなく、世の中は混乱するに決まっています。

倒幕のチャンス 後醍醐天皇の挙兵

しかし一方、後醍醐天皇の側からすれば、そんな幕府の状況が腐敗し弱体化している今こそが、幕府打倒のチャンスだと思ったのかもしれません。

なぜなら、鎌倉時代前期の1221年にも「承久の乱」として、後鳥羽上皇が打倒幕府に向けて兵を挙げたのでした。

承久の乱のときには、倒幕に失敗している

しかし、この「承久の乱」の時の鎌倉武士たちはみな士気が高く、みな一致団結して強かったのでした。

そのため、敗れた後鳥羽上皇は島根県の隠岐の島に流されてしまったからです。

またこの時には、息子の順徳天皇も、新潟県の佐渡島に流されてしまっていました。

順徳天皇は、結局は京(京都)に戻れることはなく、佐渡にて生涯を終えています。

順徳天皇と佐渡については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「承久の乱」で勝利し、散財してしまう武士たち

この「承久の乱」で勝利した鎌倉武士たちは、元々天皇らが持っていた西日本の土地を「恩賞」として手に入れたことで、より裕福になりました。

しかしこれによって、中にはそれまで平安時代までは日本の中心として栄えていた京都において、女遊びなどの豪遊・贅沢に走ってしまい、なかには借金をする武士もいました。

人間は、たとえ一時的に成功したとしても、分不相応な贅沢をしてはならないのだなと実感させられます。

と言われる通り、一時的に成功しても謙虚に努力する姿勢を持ち続けたいものです。

笠置山で、後醍醐天皇の挙兵

だいぶ話がズレましたが、元に戻します。

そんな後醍醐天皇も、京都府木津川市の笠置山で挙兵しましたが、敗北してしまい、島根県の隠岐の島に流されてしまいます。

先ほど述べた、承久の乱で敗れた後鳥羽上皇と同じですね。

笠置山の戦いについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

なぜ死刑ではなく「流罪」だったのかというと、

- 天皇という高貴な人物を死刑にするのは、さすがに憚られたこと

- あえて不便な場所に追いやることで、「死ぬよりも惨めな気持ちにさせる」という目的があったこと

ともされます。

後醍醐天皇の隠岐島脱出、鎌倉幕府の滅亡

そして先述の「千早城の戦い」で、楠木正成の軍は勝利。

やがて後醍醐天皇は名和長年に助けられて、島根の隠岐の島を脱出したのでした。

名和長年については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

その後、京都の六波羅探題を滅ぼし、鎌倉の北条氏を滅亡させ、1333年に鎌倉幕府は滅亡したのでした。

以上、歴史の話ばかりになって恐縮ですが、千早城で戦った楠木正成などに対するあなたの理解やご興味が、少しでも深まれば幸いです。

次は、御所市へ

次は、

- 大和新庄駅

- 御所駅

- 掖上駅

に止まります!

コメント